黑龙江日报8月20日讯 三江闽粤会馆原址外貌。三江闽粤会馆,建于民国时期,折衷主义风格。建筑位于道外历史文化街区内,具有较高的历史价值,对塑造街区风貌具有积极意义。

在哈尔滨市政府公布的第五批历史建筑名录中,坐落在道外历史文化街区内的三江闽粤会馆引起了人们的关注。作为哈尔滨市现存的老会馆之一,三江闽粤会馆不仅代表了民国时期哈尔滨建筑的特点,还见证了哈尔滨初建时的一段故事。

沉寂近半个世纪的老会馆

近日,记者来到深藏在道外区靖宇街313号的三江闽粤会馆原址。由于靖宇街周边进行改造,两层高的建筑已经空置,但从整体外貌上还能看出当年的建筑风格,十余根带有历史感的明柱贯穿整个建筑顶部,每个木窗周围都装饰着白色石膏,朴素大方。

据哈尔滨市文物管理站工作人员介绍,三江闽粤会馆建于民国时期,作为浙江、江苏、江西、福建、广东等地人的哈尔滨同乡会,繁荣商业、扶弱济贫,曾名噪一时。居住在附近的王雅珍老人告诉记者,这里的老住户都称这是“三江会馆”。建国后作为民政部门的结婚礼堂,庆典不断,再后来成了聋哑人活动中心,上世纪七十年代后期会馆被改造成民宅,使用至今。

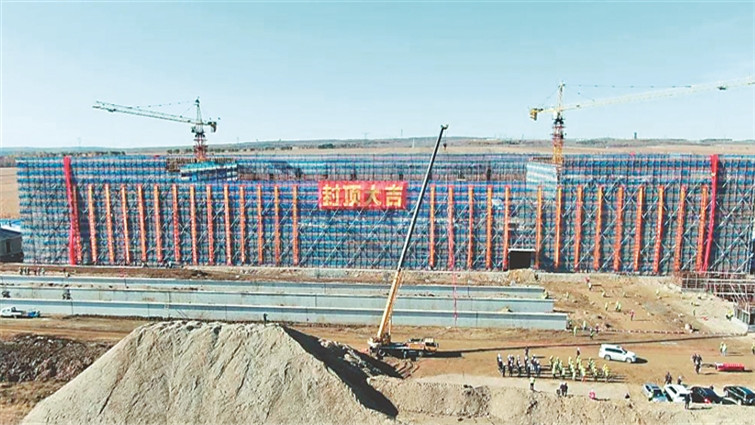

三江闽粤会馆外立面。

兼容并蓄的建筑风格

三江闽粤会馆的外立面虽然带有明显的欧式风,但“里子”还是中式的,王雅珍老人回忆说,以前老会馆的一层是中式礼堂,四周的陈设都带有中式特点,但随着后期改造,一层前部的明廊都被砌上了砖墙,看不出昔日的样子了。

哈尔滨市自然资源和规划局相关人士介绍,道外历史文化街区存有很多民国时期的历史建筑,大多由中国人设计建造,他们选择欧式的建筑风格,加入了中国元素,看似矛盾却不违和,成就了民国时期哈尔滨独有的建筑风貌。

据《道外区志》记载,新中国成立前,很多民族资本家都在道外区居住。“这些民族资本家从小受到传统文化的教育,但身处哈尔滨这样一个城市,受到西方时尚的冲击,所以在建造住宅的时候,就形成了中西合璧的风格。”相关人士说。

曾是哈尔滨早期商会代表

1905年,哈尔滨开埠通商后,国际化程度逐渐提高,民族商人实力大大增强。大量迁入的外来人口带动了哈尔滨经济的发展。

据史料记载,在中外商战中,政府倡导发展民族工商业,并积极扶植商会。当时,哈尔滨存在两种不同的同乡会馆文化形态。第一类是以山东、河北商人为主体的山东会馆、直隶同乡会等。第二类就是南方在哈经商为主的,旨在维系同乡友谊的三江闽粤会馆。

民国前期,哈尔滨早期商会在多个领域都作出了重大贡献。如“五四”运动爆发后,很多商会团体都纷纷支持工人和学生的爱国运动,同时开展赈济灾民等慈善活动。

据哈市文管站工作人员介绍,哈尔滨历史上有记载的会馆基本都已消亡,如山东会馆等。三江闽粤会馆作为哈尔滨早期商会代表,见证了当年哈尔滨商业的辉煌和城市包容的胸怀,希望在今后的街区改造中能被较好地修缮与保护。

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04

“冷资源”助力“冰雪游”2021/01/04 双城区中小学生综合实践学校揭牌2021/10/14

双城区中小学生综合实践学校揭牌2021/10/14 湖南卫视AI主持人亮相2021/10/04

湖南卫视AI主持人亮相2021/10/04 足协:将禁止武汉队注册新球员 怎么回事?2021/09/27

足协:将禁止武汉队注册新球员 怎么回事?2021/09/27

- 齐齐哈尔市碾子山区: “小”城市打造志愿

- 张庆伟:持续提升管理保护质量和水平 努力

- 哈尔滨市建立经营业户诚信管理机制 3次违

- @高考生!多所驻庆高校招生计划和方案已提

- 高考期间大庆天气“和风阵雨” 最高气温29

- 大庆孤儿保障再升级 最新政策走在全国前列

- 哈尔滨机场第二通道 迎宾路高架桥施工忙

- 首批"提速办"事项清单公布 失业登记3个工作

- 内蒙古新增本土确诊病例1例 二连浩特全员核酸检测

- 神舟十三号发射时间定了! 三人乘组名单

- 2022年度国考即将报名 计划招录3.12万人

- 国家统计局:9月份全国居民消费价格同比上涨0.7%

- 多国联军打死108名也门胡塞武装人员

- 美国加州阿里萨山火持续蔓延 附近居民开始疏散

- 挪威男子持弓箭射向路人已致5人死亡2人受伤

- 法国官方敦促民众在明年夏季之前仍须对疫情保持警惕